こんなお悩みありますか?

全体について

- 口臭が気になる、もしくは人から指摘された

- 起床時に口の中がネバつく

- 歯磨きをすると、口の中で出血している

歯肉について

- 歯肉が赤く腫れている

- 歯肉が下がって歯が長くなったように見える

- 歯肉を触ると血・膿が出る

歯について

- よく歯と歯の間に食べ物が詰まる

- 歯が浮いたように感じる

- 少し歯並びが乱れたような気がする

- 歯がグラグラするような気がする

判定

- チェックの数が1~3個

- 軽度の歯周病の疑いがあります。早めに受診しましょう。

- チェックの数が4~5個以上

- 中等度以上の歯周病の疑いがあります。

さらに重症化する前に、早めに治療を始めましょう。 - チェックの数が0個

- 歯周病の可能性は低いようです。

しかし、歯周病にかかっていても無症状のことがあるので、1年に1回程度の定期検診を受けるようにしましょう。

歯周内科とは

歯周内科では、歯周病に対して内科的な治療を行います。

歯周病は、歯周病菌による感染症の一種といわれています。

歯の治療というと削るイメージがあると思いますが、感染症ということは風邪などと同じように薬の服用でも症状の改善が期待できるのです。

●自由診療と保険診療の違い

現在、歯周内科の治療は保険が適用されない自由診療です。

歯周病菌を完全に取り除くことを目的に、薬を使って効率的に治療します。

一方、保険診療の場合は歯周病菌を減らすことを目的に、時間をかけて何度も口腔内の清掃をくり返します。

歯周内科の治療(自由診療)

- 薬の服用により、1週間ほどの短期間で改善が期待できる

- 歯周病菌が原因となる全身疾患のリスクを減らせる

- 歯周病菌の除去をめざすことで、自分の歯を守ることにもつながる

保険診療

- 治療をしても1ヶ月ほどで歯周病菌の量が戻ってしまうことがある

- 通常、治療に6ヶ月~1年ほどかかる

- 自宅でのケアが治療効果に大きく影響するので、治療の結果に個人差が出る

検査の種類

奈良市大宮町の西峠歯科では、歯周病の原因菌を調べるのに位相差顕微鏡検査のほか、「リアルタイムPCR検査」という歯周病菌のDNA検査を行っています。

位相差顕微鏡検査では数ある歯周病菌のうち一部しか判別できませんが、PCR検査ではどの歯周病菌がどれほど存在しているのか、詳細まで把握することができます。

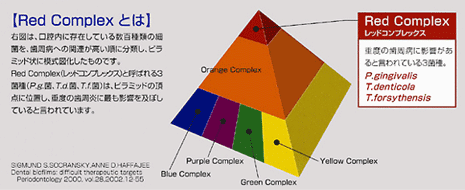

重度の歯周病に大きな影響を与えるPg菌・Td菌・Tf菌という3つの菌を総称して「Red Complex(レッドコンプレックス)」といいますが、これらの菌は目視や歯周ポケット検査では存在しているかどうかがわかりません。

レッドコンプレックスを含む歯周病菌について定量的な分析を行うことで歯周病リスクを判断でき、適切な治療計画を立てることができます。

PCR検査では、歯周病菌とされている全5種の菌の量がわかります。

レッドコンプレックス 3種

- Pg菌(Porphyromonas gingivalis)

歯周炎の症状の度合いに影響しているとみられています。 - Td菌(Treponema denticola)

歯周病の症状の度合いや免疫抑制作用に影響しているとみられています。

位相差顕微鏡検査で確認できるのは、特徴的な形をしているこの菌だけです。 - Tf菌(Tannerella forsythus)

歯周組織が激しく破壊されている部分で発見される菌です。

この菌の有無により、難治性歯周炎のリスクが判断されます。

そのほかの歯周病菌

- Aa菌(Actinobacillus actinomycetemcomitans)

若年性歯周炎(侵襲性歯周炎)の原因菌とみられています。 - Fn菌(Fusobacterium nucleatum)

においが強く、口臭の原因とみられています。

●検査方法

歯と歯ぐきの間にある歯周ポケットから浸潤液を採取して、検査機関に送ります。

10日ほどで結果がわかります。

治療の流れ

-

1

お口の中の菌を検査で確認

まずは、位相差顕微鏡検査を行います。

普段はあまり意識しませんが、お口の中には数多くの菌が存在し、その中に歯周病菌も潜んでいるのです。

顕微鏡を使って、悪い歯周病菌が存在しているかどうかを調べます。

次にPCR検査を行い、菌の種類や量について詳しく調べます。

歯周病治療において、菌の状態を詳細に把握することは適切な治療の第1歩です。

-

2

治療のご相談

検査結果をもとに、現在のお口の状態をご説明します。

お口の中の菌の種類や量、状態を一緒に確認し、歯科医師としての見解をお話しいたします。

それから今後の治療について、話し合いながら決定していきます。

ご要望や不安なことがある場合は、遠慮なくお知らせください。

治療を進めるにあたり、より効率的に改善するために、ご家庭での歯磨き方法などもアドバイスいたします。

-

3

薬の服用を開始

検査で判明した歯周病菌を取り除くため、抗生物質の薬を処方します。

まずは3日分をお渡ししますので、決められた容量と用法を守ってお飲みください。

薬を服用してすぐ下痢の症状が出ることがあります。

これは抗生物質の服用に伴う一般的な副作用の1つで、2~3日経つと改善されることが多いです。

また、薬の服用期間中は、効果が十分に発揮されない可能性があるため、禁煙をお願いいたします。

喫煙は歯ぐきの血流を悪くして歯周病自体にも悪影響を与えるので、薬の服用が終わってもできるだけ禁煙することをおすすめします。

-

4

丁寧な歯磨き

薬の服用が終わったら、歯ぐきの腫れなどの歯周病の症状は改善されていると考えられます。

次は、歯磨きによってお口の健康を取り戻していきます。

歯科衛生士がお一人お一人のお口の状態にあわせた歯磨き方法をお伝えします。

丁寧に磨き、歯周病の原因の1つでもあるカビの除去を行いましょう。

-

5

歯科医院でのお口の清掃

お口の中のプラーク(歯垢)や歯石など、ご自分では取り除きにくい汚れを歯科医院できれいに除去します。

-

6

メンテナンス

効率的に治療が進む歯周内科の治療は、1週間ほどで症状の改善が自覚できるようになります。

通常の治療では、4~5週間ほどかかるといわれています。

改善されたお口の状態を保つために、歯科医院で定期的にメンテナンスを続けましょう。

お口の中をチェックして、口腔内をきれいにクリーニングします。

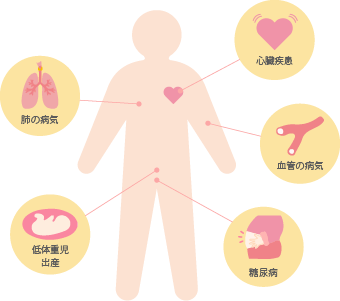

歯周病と全身疾患の関係

歯周病は、お口の中だけの病気にとどまりません。歯ぐきの炎症が続くと、歯周病菌による毒素が歯ぐきの毛細血管から侵入して全身に運ばれます。心臓・肺・脳などに届き、全身疾患のリスクを高めることが報告されています。糖尿病や喫煙と同じく、生活習慣病の1つとして気をつけましょう。

また、食べ物や唾液を飲み込む際に、誤って歯周病菌が一緒に肺に入ってしまうと、誤嚥性肺炎を引き起こすといわれています。特にシニアの方に注意が必要で、食事のときだけでなく、就寝中も誤嚥が起こる可能性が高いと指摘されています。入れ歯などには細菌がつきやすいので、清潔に保つことも大切です。

治療費用

価格については医院へ問い合わせください。

Q&A

- 薬の服用による副作用はありますか?

- 処方する薬は、風邪薬として使われていたものです。基本的には問題ないと考えられますが、体質によってアレルギーや下痢の症状が出てしまう方もいらっしゃいます。これまでに抗生物質や風邪薬の服用で下痢の症状が出た方には、一緒に下痢止めの薬もお渡しします。

- 普段はタバコを吸っていますが、禁煙が必要ですか?

- 薬の服用中はもちろん、服用後も禁煙をおすすめしています。タバコは歯周病の進行を助けてしまうはたらきがあり、さらに喫煙を続けていると満足できる治療結果を得られないことが多くあります。せめて薬の服用中は禁煙をお願いいたします。

- ほかの薬を日常的に飲んでいます。大丈夫でしょうか?

- 薬の種類を事前にお知らせください。「ワーファリン」「制酸剤」「シクロスポリン」という薬を飲んでいらっしゃる場合、ワーファリン以外の薬は時間を30分以上ずらして飲むようにしてください。 このほか、内科と相談の上で処方させていただくことがあります。

- どうやって歯周病に感染するのですか?

- 歯周病は、生まれたばかりのときにはお口に存在していません。ご家族との食器の共用などで唾液を介したり、くしゃみの飛沫などによって感染します。一度でも菌がお口の中に入ると定着して、歯周病の治療をしても再発する可能性があります。

- 歯周内科の治療は、全員に効果がありますか?

- 治療を行った人のうち、歯周病菌が取り除けないことが5%ほどの人に起こります。 これは、もともと血液中の白血球が少ない方、血液の病気をお持ちの方、日常的にタバコを多く吸っている方、むし歯がたくさんある方などに起こりやすいです。

- 妊娠中でも治療できますか?

- 歯周内科の治療は薬の服用を伴うので、妊娠中から授乳期間は治療ができません。丁寧な歯磨きなど、妊娠中でもできることから始めましょう。

- 薬だけほしいのですが、もらえますか?

- 処方する薬は、歯科医師が検査を行い、歯周病菌を特定してから決定します。これらの検査や診断をしないで薬を処方することはできません。